ヘッドライン

| 鍼灸師のツボ日記 | ||

|---|---|---|

| 最終更新日 | ||

| 要旨 | 田舎の鍼灸師クリ助の臨床奮闘記 群馬と東京で鍼灸院を営む鍼灸師。ツボをこよなく愛し、鍼灸の魅力を語り始めると止まらない。 | |

| ウェブマスター | ||

| カテゴリ | ||

| 作成 | ||

| 言語 | ja | |

| ブログと動画で「思考の公開」という原点回帰 | ||

| 公開: | ||

| 要旨: | YouTubeを再開した理由 今年になってYouTubeを再開しました。いくつか動画を作ったあと1年間の空白期間がありました。再開した理由はシンプルです。原点に立ち返ろうと思ったからです。この原点というは、情報発信のことです。振り返れば、情報発信に力を入れてきたから鍼... | |

YouTubeを再開した理由今年になってYouTubeを再開しました。いくつか動画を作ったあと1年間の空白期間がありました。再開した理由はシンプルです。原点に立ち返ろうと思ったからです。この原点というは、情報発信のことです。振り返れば、情報発信に力を入れてきたから鍼灸師としてここまでやってこられたのです。 その情報発信は主にこのブログで行ってきました。YouTubeは情報発信に力を入れるという原点に立ち返りながら動画というステージへの挑戦です。この挑戦する心も含めて原点回帰です。 当たり前と思ったらなんでも終わりなんです。今年の私はめちゃくちゃ挑戦者です。 AIがはずかしさをデリート話がいきなりそれてしまうのですが、LLM(大規模言語モデル)のAIが文章を代わりに書いてくれるようになりました。私もよく利用しています。使ってみて思うのはAIに書かせた文章を公開するときは、書いた文章を公開するときに感じる特有のはずかしさがありません。 文章を書くことは内面をさらけ出す行為を含むわけですが、AIを使うとその前提が揺らぎます。AIにははずかしさのデリート機能があるように思えます。これについて説明しようと思いますが、その前にこの文章はAIを全く使わず、伝統的な手法、つまりキーボードを叩いて書いていることをお伝えしておきます。 ここまで書いた時点で、この文章のどこにはずかいさが潜んでいるかといえば「はずかしさのデリート機能なんて話はとっくに誰かがしてるよ。今さらですか?」とトレンドに乗り遅れてるだけの自分をわざわざ公開してしまっているかもしれないところです。 はずかしいが正義あえて言います。こうしたはずかしさは正義だと思うのです。はずかしいと思うということは、こんなことを書いたらどう思われるのだろうか、と自分を客観視する行為です。自分は常に正しいわけではないという舞台の上にいるのです。AIを使うとその舞台から降りることができます。情報の精度と効率の面では正義かもしれませんが、文章を書く意味においては必ずしも正義ではありません。 自分で書くというのは、「間違っているかもしれないけれど…」という前提を許容し、こう思った、こう感じた」をさらけ出すわけです。この前提を人間は失ってはいけない気がします。恐ろしいと感じているのは、ChatGPTが出てから「自分の考えは合っているのだろうか?」とAIで確認しようとする自分です。 これは「はずかしさ」から逃げる行為で、正義から離れてしまっているように思うのです。改めて、私が思うところの正義を言い直すと「自分は常に正しいわけではないという前提で生きる」ということです。 間違っていてもいいのだ、という開き直りではありません。何が正しいのか誰もわからない、という前提であるべきではないかという提案です。 正しい鍼灸はどこにある?ここで自分の仕事=鍼灸における正しさを考えてみます。 昔所属していた勉強会で症例発表をしたことがあります。そこで先輩にあたる鍼灸師にこう言われたのです。 「あなたの症例から学ぶものは一つもなかった」 私からしてみると、試行錯誤して症状が軽減し明らかに改善しているので、ヒントくらいは提供できていると思っていました。 若かったので全否定されても言い返せませんでした、言い換えしたら喧嘩になっていたと思います。よく言えば大人な態度をとったわけですが、今こうしてグチグチ書いているのですから、やっぱり子供です。あ~はずかしい。こういうことですよ、はずかしさって。 それでは、ここにあった「正しさ」を読み取ってみます。勉強会には勉強会のルールがあります。症例発表におけるルールは、その勉強会で習ったことを使って患者さんがどうなったかを共有する必要があります。そういう意味では私の症例発表はそのルールから少しズレていました。 でも、その言葉がきっかけで私はその勉強会から離れていくことになりました。そのときは、ただなんとなく「ここは居るべきところじゃない」と感じただけですが、今思えば私なりの正しさを求めた結果なんだと思います。 ツボはもっと自由に使ってよいはず…。 臨床の現場に立つ鍼灸師ならわかると思うのですが、習った通りにやれば必ずよい結果が得られるとは限りません。むしろ「よい結果が出ないときにどうするか」を考え続けるのが臨床です。答えは勉強会にはないのです。勉強会はヒントの場であると考えています。 つまり、正解というのは常に患者さんと私たちの間から生まれてくるという考え方です。誤解のないように補足すると、患者さんの「こうしてください」に従うことではありません。患者さんが正解を持っているのでも、私たちが正解を持っているのでもなく、両者の間から正解を拾うのです。 正解をその場その場で探していかなければいけない、この状況をストレスと感じるか面白さと感じるか、それはそれぞれです。私は後者です。 AIを使うとむしろ非効率?YouTubeの更新はものすごくたいへんです。スタッフにも苦労をかけています。特に編集に時間がかかります。収益化できてるわけではありませんから、チャンネル登録者数の増加が心の報酬になっています。現場で「観ています」と言われることも励みになっています。 動画制作は私の趣味で続けていくわけにはいきません。ちゃんと目的があります。誰かの役に立つ情報を発信し、信用を積み上げていくことです。信用の素地は安心感だと思っているので、そういう立ち位置から情報を発信しています。 もっといえば、鍼灸への安心感だけでは不十分で、鍼灸師への安心感が必要です。再生回数を伸ばすという意味では、もっとよい方法があると思います。AIにコンテンツを作ってもらって、AIに画像と読み上げをしてもらうなど、選択肢があります。 ただ、信用の積み上げという観点からみたら、AIの活用は最小限にして人間臭さを残す方が効率的だと思っています。臨床は人間臭いものですから。現場と乖離しない、ということが私の立場ではもっとも重要だと思っています。とはいえ、チャンネル登録者数はもっと増えてほしいです。 文章と動画の二刀流動画をがんばっていたらブログの更新が途絶えてしまいました。動画の時代と言われていますが、文章の価値がなくなったわけではありません。ブログの方が好きという方もたくさんいらっしゃいます。 ですので、これからは同じ内容をブログとYouTubeでやってみようと思います。YouTubeの原稿をブログに利用してみます。 こうやって久しぶりに文章を書いてみると、頭の中が軽くなるのがわかります。思考をちゃんと自分の力でアウトプットすると思考が整理されます。だから軽く感じるのでしょう。AIを否定するつもりはありません。積極的に利用していくつもりですが、私にとってブログは「思考の公開」ですから、やっぱりキーボードからでなければ。 X(旧ツイッター) インスタグラム(ほぼ趣味) ・はりきゅう養気院(群馬県/伊勢崎市) ・はりきゅうルーム カポス(東京/品川) ・整動協会(鍼灸師のための臨床研究会) |

||

| 症例のお値段 | ||

| 公開: | ||

| 要旨: | すべての症例に無料でアクセスできる 「鍼灸の症例が検索できるツボ辞典」ということで立ち上げたデータベース、ツボネットの症例数が5000に迫っています。2018年頃から動き始めたので7年の月日が経ちました。今回は改めて、このツボネットの目的と魅力、そして今後の展開... | |

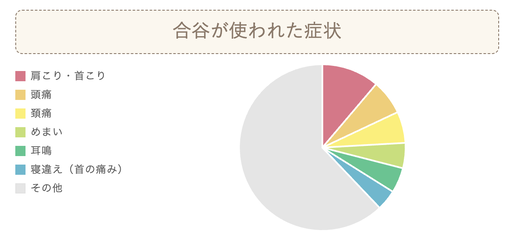

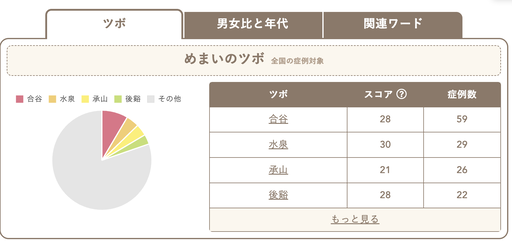

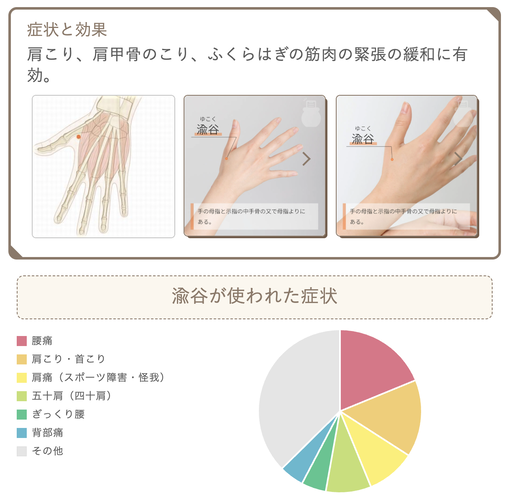

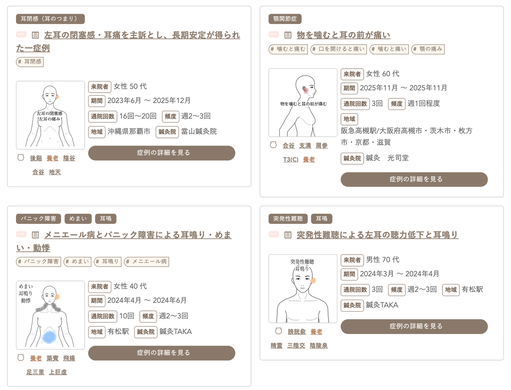

すべての症例に無料でアクセスできる「鍼灸の症例が検索できるツボ辞典」ということで立ち上げたデータベース、ツボネットの症例数が5000に迫っています。2018年頃から動き始めたので7年の月日が経ちました。今回は改めて、このツボネットの目的と魅力、そして今後の展開について語っています。  最初に言いたいのは、このツボネットは無料で利用できるということです。症例すべてに無料でアクセスできます。一つ一つの症例を読むことはもちろん、どんな症状にどんなツボを使ったのかを統計的に処理しています。 症状から使われているツボを読むことができますし、ツボがどのような症状に使われているのかを読むこともできます。強調したいのは、教科書的な情報ではなく、実際の現場で効果が見られたツボがデータ化されていることです。   カルテ問題鍼灸の学会ではさまざまな症例が発表されています。「〇〇症に●●が著効を示した一症例」といった感じで個別の症例が目立ちます。「一症例だけか」と思いながらも、現実は一人の鍼灸師が同じ症状に対して数百単位の症例を集めて分析するなんて不可能です。 もちろん、一つ一つの症例は貴重なものであり、そこから学ぶことはできます。ただ、もどかしさは拭えません。普遍的な法則が効率よく蓄積されていく仕組みとは思えないからです。学会を運営されている先生方の気持ちを考えると、こういうことを安易に発言すべきではありませんが、同じことを思っている関係者は私だけではないはずです。鍼灸業界全体の課題としてポジティブに受け止めていただけたら嬉しいです。 すぐに頭に浮かぶ問題は3つです。 ①鍼灸師は開業し単独で経営し施術していることが多い ②複数人の鍼灸師が所属する鍼灸院でもカルテを共有していない ③カルテを書かない 鍼灸院の症例は最大の財産となり得るというのに、蓄積をする土壌がないというのが実情です。「鍼灸を盛り上げていきたい」という声はあちこちから聞こえてきますが、それぞれの鍼灸師がしっかり集客して売上を上げていく、という個人プレーから抜け出せていないことがほとんどです。 個の力を組織で大きなものにする、というアイデアもありますが、難易度が高いように思います。なぜなら、独立開業の手段として鍼灸師という免許を選んでいる人が目立つからです。組織に属したくないから鍼灸師、という心理的事情には逆らえません。 だからこそ症例なのです。症例は個のパワーを集結させるには最適です。 データ化の壁そもそもカルテを書かなければ症例は蓄積できません。それにはまずカルテを書くことの意味を個の中で完結させる必要があります。鍼灸業界のために書く必要はなく自分のために書けばよいのです。 カルテを書くほどに自分がラクできる前提があればよいのです。カルテを書かない理由は面倒くさいからです。書かなくても、前に行った施術のことは覚えているから問題ない、と思っているからです。 他に次のような理由もあるでしょう。 ①施術がルーティーン(毎回同じ) ②感覚主体なので記録しづらい ③書く時間がない ①は、誰に対してもどんな症状に対しても同じ内容なので記録する必要はないでしょう。この記事の論点には乗っかってこないものです。 ②は、「指が止まるところに行う」というタイプの鍼灸師に多いでしょう。そこを記録すればよいのですが、その位置が無数にある場合は記録がむずかしいでしょう。多鍼派(鍼を数多く使う系)は、ツボ単位(刺鍼単位)の記録が向いていません。 ③に対しては、書くからこそ時短になる、という意識転換が必要でしょう。過去の施術を思い出す手間、勘違いを起こすリスクがなくなるわけです。患者さんとのやりとりに無駄がなくなります。 感覚はカルテに記しづらいので割り切る必要があるでしょう。ツボは記録に向いています。ただし、ツボでない位置に施術する場合には記載に工夫が必要になります。 新しいツボツボではない位置に鍼灸をする場合はよくあります。ある意味、そこもツボです。古典に記されていない位置でも効果を感じられたら新ツボ候補として扱うべきです。そのためにも記録が重要です。 私の場合、古典にはないツボを使うことがかなり多いので、それぞれに名前を付けて記録しています。ツボネットにも私が名付けたツボを多数掲載しています。新しいツボの提唱に対して「伝統を破壊するな」という声が聞こえてくるときもあります。でも、私に伝統を壊す力はありません。いくら新しいツボを提案しても、効果があれば残るし、そうでなければ残らないだけです。私の行いが伝統の破壊なのか、伝統の創出なのか、いつか歴史が結論を出してくれると思っています。  何にせよ、新しいツボを提案すれば、賛否両論が生じます。伝統が経験の蓄積というのなら、経験が蓄積されているところから伝統の発祥点になるはずです。 電子カルテと統計分析カルテに話を戻しましょう。これからは電子カルテの時代です。ここでは電子カルテを2つの意味で使います。デジタルデータとして記録すること。もう一つは、共有可能なプラットホームを構築することです。 今、うちではiPadのノートアプリをカルテに利用しているのですが、紙に書く以上の利便性です。Appleペンシルで手書きしています。デジタルデバイスならではのメリットとして、写真や画像を取り込めることがあります。患者さんの患部の写真をカルテに取り込んで、その写真に状態を書き加えたりと。施術前後の写真を並べて、そのまま患者さんに見せることもできます。こうしたことは紙のカルテではできません。  電子カルテの真のメリットは共有です。データはクラウドにあるので、異なるタブレットからもカルテにアクセスできます。群馬にいながら東京の院のカルテを見ることもできます。とはいえ、これは手書きデータにどこからでもアクセスできる、というだけであって、数量化されたものを共有しているわけではありません。 たとえば、使ったツボが電子カルテを通じてデータベースに格納されていれば、統計処理がすぐにできます。たとえば、どんなツボがどんな症状に使われているのか、ということを簡単に導けます。過去データから、どんなツボを選んだらよいのかわかるようになります。 そして、蓄積されたデータが他者のデータと結びつくようになると、さらに価値は高まります。他者のカルテと結びつけるには倫理的な課題を乗り越えていかなければいけないので、単純な話ですまないのですが、個の壁を乗り越えるきっかけになります。 整動鍼とツボネット整動鍼とツボネットは同時に歩んできました。整動協会に所属している鍼灸師、つまり整動鍼を共有している鍼灸師しかツボネットに症例を投稿できません。こうした事情からローカルなものとして扱われることがあるのですが、設計思想はユニバーサルです。 いくつもの鍼灸院が情報を共有していくには、どういう理論体系が必要なのか、どうしたらツボの記録を定量化できるのか、を考えて生まれたのが整動鍼であり、実証しているシステムがツボネットです。  整動鍼は流派ではありません。プラットホームです。多くの鍼灸理論が陰陽五行や経絡学説を基軸に展開していますが、整動鍼はどちらでもありません。ツボがもたらす変化を観察し、そこから段階的に法則性を導いてきました。 整動鍼は誰にでも通じる理論に仕上げたら、誰とでも共有できるようになるという私の理想像が出発点になっています。 ツボネットは整動鍼だけですが、整動鍼に限定したからこそ成立しています。「どんな流派でも登録できるようにしたほうがよい」という意見があるのは承知しています。ですが、実際に情報を共有していこうとなると、煩雑すぎて実現の目処が立ちません。私にできる精一杯としてツボネットを運営しています。 ツボネットに数億円症例数は5,000に迫っていると言っても驚く人はあまりいません。ネットを見れば「延べ◯万人の実績」なんてキャッチコピーが溢れているからだと思います。症例は個人の感覚の中に蓄積していくものと違い、共有可能、分析可能なものです。 では、症例5000を公開するにはどれくらいのコストがかかるのか計算してみましょう。仮に一つの症例が生まれるのに、患者さんが5回通院したとします。単価を5,000円とすれば、5×5,000=25,000円。一つの症例が生まれるのに必要な“患者さんが負担している”コストです。 5,000症例となれば、5,000×25,000円=125,000,0000円。1億2千5百万円です。この他、症例を投稿するのにかかる鍼灸師の手間が加算されます。これに、症例を書く鍼灸師の手間が加わります。もちろん、ツボネットの開発費と管理費も加算したら数字はグンと上がります。 この計算は、ここに至るまでのコストであり、数億円で売れる価値があるとイコールではありません。知っていただきたいのは、症例を集めるには時間もお金も必要になることです。あと、それを支えきる覚悟です。 ここ1年を振り返ると、ツボネットには月間30万ページの閲覧数があります。国内だけでなく海外からのアクセスもあります。 ツボネットの英語バージョンということで、ツボネットの英語版をリリースします。どれくらいアクセスが増えるのか想像ができません。今日もエンジニアにがんばってもらっています。待ち遠しいです。英語版の完成を皮切りに、月間100万の閲覧数を達成したいと思います。 最近、面白い現象が起きていまして、それは海外からの患者さんの来院きっかけです。Chat GPTなどのAIが紹介してくれたというのです。検索エンジンではなく、AIに相談して鍼灸院を選ぶ時代がやってきています。こうなってくると、AIがどんな情報を重視するのか想像せざるを得えません。 外国人に対しては、症例を整理して英語で発信している鍼灸院が圧倒的有利になるのではないかと考えています(求人も視野に入れています)。国内のことを考えても、症例の重みは増していくでしょう。さあ、どうなるんでしょうね。 X(旧ツイッター) インスタグラム(ほぼ趣味) ・はりきゅう養気院(群馬県/伊勢崎市) ・はりきゅうルーム カポス(東京/品川) ・整動協会(鍼灸師のための臨床研究会) |

||

| 痛いところだけに鍼をする方法の限界 | ||

| 公開: | ||

| 要旨: | 鍼灸をチープな物理療法にしてはならない まだまだ「鍼は痛いところにするものだ」というイメージが根強くありますが、脱却しなければいけない、私たち鍼灸師の課題です。確かに、鍼を刺したところには局所効果がありますので、痛みが緩和されたり、血行が改善するなどの変... | |

鍼灸をチープな物理療法にしてはならないまだまだ「鍼は痛いところにするものだ」というイメージが根強くありますが、脱却しなければいけない、私たち鍼灸師の課題です。確かに、鍼を刺したところには局所効果がありますので、痛みが緩和されたり、血行が改善するなどの変化をもたらします。 しかし、そこには「ツボ」の意味がごっそり抜け落ちています。痛いところだけに鍼をする行為は、チープな物理療法と批評されても反論はできません。私たちの存在意義は「ツボの効果をいかに引き出すか」に尽きるのです。 ただ「ツボ」といっても、その捉え方や考え方はさまざまです。話が複雑にならないように、ツボは「特別な変化をもたらす体表の点」としておきましょう。鍼灸の歴史は、常に特別な変化に注目してきたものであり、発展させていくためには、この観点をより強固にしていく必要があるでしょう。 古典鍼灸は筋肉調整が苦手従来、ツボは「流れを整えるポイント」として使われてきました。その理論の軸は内臓の調整です。筋肉へのはたらきについては、鍼灸師がそれぞれの経験で補っているのが現状で、古典的な理論では頼りないと言わざるを得ません。こういう現状は、古典主義の鍼灸師は認めなくはないでしょうが、否定しようがない現実です。  西洋医学的な鍼灸の課題現実を直視する鍼灸師は、解剖学的な知見に基づいて刺鍼点を決定します。狙うところはツボというわけではありません。機能を鼓舞したり、沈静化したいところに鍼をダイレクトに届けます。西洋医学的鍼灸と言われることがあります。 解剖学を拠り所にすることには一定の理はありますが限界もあります。鍼先を安全に届けられるポイントにしか使えませんし、鍼を届けられたとしても、それで症状が改善するとは限りません。 眼精疲労を解剖学的に対処しようと思えば、眼球そのものか、それに近いところが刺鍼点ということになります。実際に眼窩内刺鍼といわれる方法もあります。こういう努力に対してリスペクトしたいところではありますが、鍼灸がこういう発想にとどまっている限り、発展はしていかないでしょう。 「眼精疲労=眼球周辺に原因がある」という発想を脱却しなければ、いつまでも西洋医学ごっこのままです。 鍼灸学とは「ツボ学」として再考すべき鍼灸は東洋医学に分類されることがありますが、すでにこの考え方は古いものとなっています。西洋医学を見本にした方法もあるわけですし、鍼灸は東洋でもあり西洋でもあります。ですから、結局のところ、どっちかに当てはめようとしても無理が生じます。 さらにいえば、代々継承してきた技を持つ鍼灸師はほぼいませんから伝承医学という言い方も微妙です。「伝統風」の鍼灸は無数にありますが、本当の意味での「伝統」に出会えることは滅多にありません。 私の本心は次の通りです。 東洋医学とか西洋医学とか、そうしたカテゴリに押し込める発想が残っている限り、本当の鍼灸のポテンシャルには出会うことができません。鍼灸はツボ学として再考すべきなのです。 考えてみてください。鍼灸の基礎的な理論を構築した古代の人々が東洋医学を意識していたと思いますか?東洋を意識するためには西洋という相対する概念が必要です。西洋なきところに東洋はありません。 事は単純です。東洋も西洋もなく「ツボがもたらす変化は何であろうか」と純朴な観察を続けてきた者が基礎的な理論を生み出したわけです。 観察を強化せよ私のスタンスはシンプルです。鍼灸はツボ学です。ツボ学とは、ツボがもたらす変化を観察して集積することです。誤解を恐れずに言えば、なぜそうなるかは二の次でよいのです。「医師に理解してもらうためには、西洋医学的な説明が必要だ」という意見はもっともなのですが、「鍼灸師にわかるはずがない」というのが私の考えです。自分の勉強不足から逃げるわけではありません。違う土壌で生まれたものですから、説明できなくて当然なのです。 もちろん、医師に伝える努力は必要です。ただ、医師の言葉で鍼灸を語ることより、鍼灸がもたらす変化を見せることの方が私は重要だと思います。私が重視しているのは再現力です。効くときもあれば効かないときもある、というのでは信用してもらえません。高い確率で観察できる変化が重要です。 どこに何をしたら何が起こるのか、を集積していけば法則性が見えてきますし、その法則性が従来の理論と重なることもあれば、外れることもあります。既存の理論を重視しすぎてしまうと、理論から外れた現象を軽視してしまいます。素朴な目で観察することが必要なわけです。 鍼の極点刺激がもたらすもの鍼灸以外に体に変化をもたらす方法はいくらでもあるわけですから、鍼灸である理由と意味を考えておかなければいけません。結論はシンプルです。とりわけ鍼は体表の極点を刺激することが可能です。さらに深度も調整できます。「どこに」の部分が極めて明瞭です。だからこそ、引き起こす変化が出現する位置も明瞭にでやすいのです。 たとえば、ふくらはぎ全体を揉めば腰の筋肉も柔らかくなります。こうした現象に対して鍼を使うと解像度が上がります。ふくらはぎのどの部分に鍼をしたら、腰のどの部分に変化が起こるのか、ということがわかるのです。変化が限局的だからです。狭い範囲に大きな変化が生じます。 鍼灸学のはじまりは謎に包まれていますが、極点刺激がもたらす変化を観察し集積するところから始まったと考えるのが自然です。ある程度の集積ができてから東洋思想と絡めながら理論構築をしたのでしょう。 私たちは、東洋医学的にどうなんだろう、西洋医学的にどうなんだろう、と考えてしまうわけですが、鍼の極点刺激がもたらす変化の前ではあまり重要ではない気がします。 経絡の枠から外れると見えてくる法則いったん経絡という枠を外してツボがもたらす変化を観察しています。経絡学説に近づいていく部分もあれば、そうでない部分もあります。「そうでない部分」をどのように扱うかが重要なわけで、経絡に当てはまらない例外という扱いをしてしまえば、理論の発展は望めません。理論展開できるかどうかにかかっています。というわけで、私自身の観察については「整動鍼」というものにまとめています。最後は自分の取り組みの方に話を引っ張って恐縮ではありますが、多方面から高い評価をいただいていますので、まだの方はぜひ。 X(旧ツイッター) インスタグラム(ほぼ趣味) ・はりきゅう養気院(群馬県/伊勢崎市) ・はりきゅうルーム カポス(東京/品川) ・整動協会(鍼灸師のための臨床研究会) |

||

| バレエの体づくり ~見えない筋肉を動かす~ | ||

| 公開: | ||

| 要旨: | 『満身創痍で迎えたバレエの発表会』のつづき 今日は、鍼灸師としてバレエについて思うところを書いてみます。我が娘のコンディショニングを通して多くのことを学ぶことができています。 ツボは体の運動能力のポテンシャルを引き出す効果があり、それをもっとも効率よく... | |

『満身創痍で迎えたバレエの発表会』のつづき 今日は、鍼灸師としてバレエについて思うところを書いてみます。我が娘のコンディショニングを通して多くのことを学ぶことができています。 ツボは体の運動能力のポテンシャルを引き出す効果があり、それをもっとも効率よく引き出せるのが鍼灸師と言えます。運動能力を引き上げようと思ったら鍼灸が最適です。 バレエと言ったら関節のやわらかさを思い浮かべる人が多いと思います。実際にそうで、日常生活では必要ないと思うほどの可動性を求められます。柔軟性を上げるためにはストレッチは欠かせませんし、ちょっとでもサボるとすぐに柔軟性は落ちてしまいます。 体づくりは第一に本人の努力だと思うのですが、そのいっぽうで努力の限界を探ることも必要です。そこにおいて私にできることがありますので、理論的なバックボーンを明らかにして、実践してきたことを書きます。 張力とツボツボの効用はさまざまですが、私が着目しているのは張力調整の役割です。従来の鍼灸理論ではあまり語られてこなかったので、独自に探求して「整動鍼」というものにまとめる仕事をしています。 筋肉の中に現れるコリ。その正体は部分的な過剰収縮です。自分ではコントロールできない収縮で、肩こりが治らないのも意識的に緩められないからです。意識的に緩められない筋肉は体中にあります。 どうにもできない過緊張は、形状記憶と言ってもよいです。ですから記憶をリセットできなければいつまでも過緊張は残り続けます。この過緊張は動きを制限していまいます。本来、緊張は収縮力ですから骨を動かす原動力となりますが、過剰な緊張は動きを邪魔してしまいます。つまり、体というのはちょうどいい緊張を生み出せるほど思い通りに動けるということです。 過緊張が生じる位置は無数ありますが法則性があります。それを一つ一つ発見していくことで動きとの関係も見えてきます。「こういう動きに制限があるときは、ここに過緊張が見つかる」とパターンを蓄積していくことができます。 ある程度のパターンが見えてくると、求めている動きをサポートするには、この過緊張を解く必要があると推測することができるようになります。逆に、過緊張から動きの問題を推測することもできます。 ここまで述べてきた過緊張はツボの一種と考えることができます。そのツボに鍼をすることで、ピンポイントで過緊張を解くことができます。鍼が過緊張の中心に当たると、過緊張はフワッと緩みます。その緩みを確認したあと、動きをチェックすると可動性の向上を観察できます。 能動的なやわらかさバレエには柔軟性が必要だと言っても、ただ関節の曲がる角度が増えればいいというものではありません。柔らかさは、曲げられたら曲がるという受動的な可動性と、自分で動かせるという能動的な可動性に分けられます。 パフォーマンスに必要なのは能動的な可動域です。考えれば考えるほど難解なのが、この能動的な可動域です。日頃の治療目的の施術の経験から気づきを得ていますので、それを説明します。 見えない筋肉人間の体は実に複雑です。たとえば股関節を曲げる(屈曲)する場合、太ももの前の大腿四頭筋を使うこともできれば、骨盤内にある腸骨筋を使うこともできます。股関節の動きだけに着目するのであれば、同じに見えてしまうのですが動きの内容が全く異なるのです。 わかりやすく簡単に言えば、大腿四頭筋は踏ん張る力です。スクワットで腰を落とすときに耐える力です。いっぽうの腸骨筋は腰の高さはそのままに、膝を引き上げる動きです。膝に体重が乗っている場合(大腿四頭筋)と膝に体重がかかっていない場合(腸骨筋)とに分けることができます。 この大腿四頭筋と腸骨筋でもう少し話を続けます。大腿四頭筋はスクワットのように、左右同時に使うことが得意です。それに対して、腸骨筋は歩行時のように左右交互に使うことが得意です。 まだまだ違いがあります。大腿四頭筋は、股関節を屈曲方向のみに使う場合には活動しやすく、腸骨筋は、股関節を前後に振り子のように使うときに活動しやすいのです。大腿四頭筋は太ももの前面のボリュームにすぐに現れるのでアウターマッスルと呼ばれることがあり、腸骨筋は骨盤内に隠れていて触れることができないのでインナーマッスルと呼ばれることがあります。 どっちにも重要な役割があるのですが、インナーマッスルである腸骨筋は見えず触れられずなのでやっかいです。 初動を操るここでバレエの話に戻りましょう。私たちがふだん生活する上では、インナーマッスル、アウターマッスル、どちらも大事なのですが、バレエとなると圧倒的にインナーマッスルが大事になってきます。バレエの専門家ではないので、間違っていたらごめんなさいですが、バレエというのはインナーマッスルを極めようとする身体表現として解釈できるのです。 バレエが表現しようとする内面性は、肉体的にも内側を使うことで表れてくると考えると整合性がとれます。 それでは具体的にインナーマッスルを使う動きとはどういうものなのでしょうか。ここからは私の解釈がかなり入ってくることをお断りします。一言で表すと脊柱から動くということです。脊柱の動きといっても微細なものですから、外見上は動きが見えるわけではありません。むしろ、脊柱から動くほど体幹が安定するので背骨の動きが見えません。 矛盾するように聞こえるかもしれませんが、脊柱が動くほどに脊柱の動きが見えないというわけです。これを別の言い方にすると「体軸が安定する」ということになります。 ここからが面白いのですが、脊柱を構成する脊椎が動くようになるほど仙腸関節の可動性も上がっていきます。逆も言えるのです。仙腸関節の可動性が上がると脊椎の可動性も上がっていきます。これは実験で実証できているわけではないので仮説として読み進めてください。 このように考えると、バレエは仙腸関節の妙技とも言えるのです。ただ、仙腸関節の動きは微細ですから視覚的に捉えることがかなりむずかしいです。 バレエダンサーの線の細さ一流のバレエダンサーは例外なく細身です。厳しいダイエットの成果であると結論づける前に一緒に考えてほしいことがあります。確かに、食事を気をつけているという前提はあるのですが、アウターマッスルが発達してしまうと線が太くなります。ボディビルダーがそうです。見える筋肉を大きくして競います。これに対してバレエダンサーは見えない筋肉を発達させて芸術性を磨きます。 一流バレエダンサーの線が細いのは、アウターマッスルを使っていない証とも言えます。本質的には、脂肪が少ないことが重要というわけではなく、無駄なアウターマッスルが少ないことが重要であるというわけです。 娘は練習すればするほど脚が太くなってくると悩んでいました。最初から、こうした結論に至っていれば悩ませることはなかったのですが、私も娘のバレエをサポートしながら学んできたので後手に回ってしまいました。 インナーマッスルに注目し、仙腸関節の可動性に着目して施術をした結果、脚が細くなってきました。ダイエットがもたらす細さとは明らかに別物です。 現実的には、生まれながらの体型というものがあって努力だけではむずかしいところがあります。ただ、我が娘がそうであったようにインナーマッスルに着眼することで体型が変化することも逃せない事実です。 バレエ教師にできないことを探す生意気にもバレエを語ってしまいましたが、私はバレエ未経験の素人です。バレエ教師にはかないません。でもツボについて、そしてインナーマッスルを活性化させるという点においては日々の臨床の中で真剣に考えています。この立場から、バレエのコンディショニングに役立つことを提供できるという確信があります。ですから、これからも娘のサポートを通じて知見を蓄積していく予定です。 本当はもっともっと書きたいこともありますし、逆に企業秘密にしておきたいような発見もあります。これからも親子の取り組みを応援していただけたら幸いです。 次回はバレエの基本である「アンディオール」について考察します。 つづく… X(旧ツイッター) インスタグラム(ほぼ趣味) ・はりきゅう養気院(群馬県/伊勢崎市) ・はりきゅうルーム カポス(東京/品川) ・整動協会(鍼灸師のための臨床研究会) |

||

| 満身創痍で迎えたバレエの発表会 | ||

| 公開: | ||

| 要旨: | 5日前に腹痛で苦しむ 先日の日曜日、娘のバレエの発表会に行ってきました。パ・ド・ドゥという男女二人組の踊りを担当しました。パ・ド・ドゥは初めてでしたし、ゲストダンサーのプロと踊るのも初めてでした。娘のお相手を担当してくださったのは茂木恵一郎先生でした。バレ... | |

5日前に腹痛で苦しむ先日の日曜日、娘のバレエの発表会に行ってきました。パ・ド・ドゥという男女二人組の踊りを担当しました。パ・ド・ドゥは初めてでしたし、ゲストダンサーのプロと踊るのも初めてでした。娘のお相手を担当してくださったのは茂木恵一郎先生でした。バレエ界では知る人ぞ知る有名人です。  バレエ・スタジオの顔となる演目なので、失敗でもしたら教室に関わる人たちに迷惑をかけてしまいます。娘は心臓が口から飛び出るくらいのプレッシャーと戦っていました。孤独でしょうね。私には無理です(想造できなくて他人事になってしまうほど)。 しかも中学3年生、つまり受験生。すべてがぎりぎり。5日前には極限状態になってよくわからない腹痛。鍼治療も加えてなんとか2日程度ですみました。 最終的には実力を出し切って踊ることができたと思います。私は観客席で観ていました。専門家から見ればまだまだでしょう。でも親としては大満足のパフォーマンスでした。我が娘ながらよくやりました。かっこよかった。  バレエは一人ではできないバレエを始めたのは3歳の頃でした。「習い事ならバレエとかどう?」と私が口にしたのがきかっけで市内のバレエ教室に通いはじめたのです。 プロを輩出するような教室であったこともあり、練習はそれなりに厳しかったようです。気持ちが折れて、やめたいと言って練習から逃げている時期もありました。 それでも平均すれば週5日の練習をずっと続けてきました。一日一日では違いはわかりませんが、半年、一年と月日を重ねるとはっきりと成果が出てきます。 転機は小学生から中学生になるときでした。バレエを続けるのが難しくなってしまったのです。幸いなことに新しい出会いがあり、教室を移籍して再スタートすることになったのです。また2年半前の話ですが、だいぶ前のように感じます。 再スタートに際して、私は娘に結果を出すことを条件としました。具体的にはコンクールで入賞をすることです。バレエにおいてコンクールが全てではないのは承知していますが、結果を証明するには公平な場だと思うからです。 厳しい要求を出したのには理由があります。バレエは一人でできないからです。バレエ教室の先生をはじめ、周りの協力がなければ踊れません。妻もほぼ毎日車で送り迎えをしています。これを当たり前だと思ったらバレエを続ける資格はありません。 バレエに限らず、何かを成し遂げようと思ったら誰かの協力が必要です。一人でできることなんて何もありません。一人でできるという勘違いを絶対にしてほしくなかったのです。 バレエを通じて、自分が好きなことを続けるには周りが納得する行動をとる必要があることを学んでほしいからです。お金もかかりますし、私の目線からいえば出費が惜しくないと思える踊りをしてほしいわけです。 応援してくれる人をどれだけ多くつくれるかが大事だぞ、ということで、今年からインスタグラムで活動報告もはじめました。まぁ、あっという間に私のフォロワー数を超えられたわけですが。娘だから許す! 次回は鍼灸師として、バレエに必要な体づくりについて書きます。結論を先走って結論を書いてしまうと、鍼灸はバレエダンサーのケアに最適です。次回の更新でお会いしましょう。 つづく…『バレエの体づくり』 X(旧ツイッター) インスタグラム(ほぼ趣味) ・はりきゅう養気院(群馬県/伊勢崎市) ・はりきゅうルーム カポス(東京/品川) ・整動協会(鍼灸師のための臨床研究会) |

||

| 感覚と理論のお話 ~感覚主導論の展開~ | ||

| 公開: | ||

| 要旨: | 鍼灸師の間で、ときどき「理論派? 感覚派?」みたいな話がでます。どっちも大事というのが太古から変わることがない結論であることは百も承知なのですが、それは理想論であり現実的な臨床論ではないとも思うのです。このブログは鍼灸師に限らず、いろいろな人が目にしてい... | |

鍼灸師の間で、ときどき「理論派? 感覚派?」みたいな話がでます。どっちも大事というのが太古から変わることがない結論であることは百も承知なのですが、それは理想論であり現実的な臨床論ではないとも思うのです。このブログは鍼灸師に限らず、いろいろな人が目にしていると思うので、できるだけ専門的になりすぎないように私の考え、というより実際にどう実践しているのかという話を書こうと思います。 感覚の役割最初に感覚の話から始めるのは、鍼灸はなんだかんだ言って感覚主導だと思っているからです。もちろん感覚だけでよいと思っているわけではないのですが、誤解を恐れずに言えば感覚で成り立ってしまう世界でもあるのです。こういう話は慎重にしなければならないことは心得ているのですが、論点をクッキリさせたいのであえてこういう話をしてみます。 「このあたりに鍼をしてみたらいいのではないか」という感覚にしたがって鍼をしていくのです。患者さんはツボだと思っている場合があるのですが、単にそこは効きそうなところなのです。一般の人が怖がらないように補足しておくと、鍼灸師はみんな「はり師」と「きゅう師」と国家免許を持っているので、刺したら危険という場所は避けます。安全な範囲で行うのが前提です。 驚くかもしれませんが、ツボであろうとなかろうと鍼は効きます。そもそもツボとして言われているところは、経絡経穴学という学説の中にあるものでしかありません。それ以外のツボは経外奇穴として学問の外で「経験的なもの」として例外的もしくは特異的なものとして扱われています。でも、言わせていただけるのであれば実に勝手な話です。 経絡経穴、つまり主要な学説の中に含まれているものを正当と考え、それ以外のものを例外的と扱うのは、生命の前というか臨床の中というか、そういう現実の中で不公平なのです。不公平だと思うのは、症状が寛解したものが、その臨床において正当なツボだからです。そのツボが名もなきツボで、「ここ効きそう」と思っただけのところであってもです。 伝統の意味鍼灸は伝統医学と言われていますし、多くの方がこのように思っています。そして鍼灸医学は経験値の集積と考える人が多く、いわゆるエビデンスが乏しくても、確からしいものとして扱われてしまいます。人気ユーチューバーが紹介しているツボは、エビエンスが確かであるとは限りません。 Youtubeで紹介されていたツボに対して「そうなんだ」と思うことと、経絡経穴学に所属しているツボに対して「そうなんだ」と思うことの根本は同じです。 どうしたってポピュラーである方に人は傾いていきます。情報とはそういうもの、と割り切ることは大切ですが、そのいっぽうで、臨床では人気であるかどうかは重要ではなく、その患者さんにピッタリのツボを探し出すことが重要なわけです。 実際のところ、ポピュラーではないツボ、つまり誰も話題にしていないツボが劇的な成果をもたらすことも多いのです。その中には名もなきツボも含まれますし、もっと言ってしまえばその場で初めて試した部位だったりします。 どこであろうと効いたのなら、それはツボです。 市井の鍼灸師は「こうしたら効いた」という経験値がどんどん蓄積されているのです。しかし、その経験値が記録されているとは限りませんし、「熟練のなせる業」という言葉で片付けられてしまうことばかりです。伝統が経験値の集積であるならば、市井の中で生まれる経験もまた伝統になり得るのです。 ただ、実際には「伝統はポピュラーでなければならない」という暗黙のルールが存在し、本来蓄積されるべきものが数多く失われている気がしてなりません。私は思うのです。伝統というのは、経験を次世代に残そうという強い想いから生まれるものであると。残そうとするものは経験を言語化しようとする努力が必要となりますし、受け取る方も、言語を感覚に落とし込んでいく努力が必要です。 つまり、伝統というのは感覚をつないでいくことであり、感覚のリレーが核になっていると考えています。そういう考えからすると、古典を読み古典を探索する意義や価値は疑いの余地がありませんが、伝統の中を歩んでいることを必ずしも意味しません。 理論の役割問題点を絞り込むここまで感覚を中心に書いてきたので、「感覚をひたすら磨け」と思われている方がいらっしゃるかもしれません。感覚主導という基本的スタンスは変わらないのですが、理論の重要性は下がりません。むしろ、磨いた感覚を効率よく使うには理論が必須です。感覚は有限ですから、どこに差し向けるかがとても重要です。 簡単に言えば、理論がなければあやしいところを絞り込むことがむずかしいのです。時間や手間がかかれば、その分がコストになって、患者さんの負担を増やしてしまいます。また、気になるところに鍼や灸をしていく方法では、対応できる症状が限られてしまいます。医学としての鍼灸、医療としての鍼灸を目指すことはできません。 つまり、理論で絞り込んだところに感覚のリソースを注ぐことで症状に関する情報をより多く得やすくなる、ということです。 感覚の解像度を上げるコーヒーはお好きでしょうか?興味がなければ「黒くて苦い飲み物」という認識かもしれません。好きな人にとっては、産地や焙煎、淹れ方によって味が変わる色鮮やかな飲み物なんだろうと思います。知識が豊かであるほど、コーヒーの味わい方も豊かになっていくわけです。コーヒーの話はその筋の人に任せるとして、私が言いたいのは、知識によって感覚が喚起されるという事実です。 人体に触れる場合も同じです。医学の知識があるかないかで感覚は変わります。骨だと思っている硬さが、実際には筋肉のコリだったりということも。いったん骨ではないとわかれば、コリの質感や程度の変化に気がつくことができます。 この例は極端ですが、人体はとても複雑なので前提知識によって見え方や感じ方が大きく変わります。私たち鍼灸師でも、何を深く学んでいるかで育つ感覚が変わります。勉強会で鍼灸師が集まると、ある人が当たり前に感じていることが全然わからない、なんてことも普通にあります。 学んだことは、知識の解像度とともに感覚の解像度も自然に上がっていきます。知識と知識と関連付けてそこに交流をもたらすのが理論だとすれば、感覚と感覚も行き来してきます。つまり、理論を学ぶほど、人体に起きる変化の往来をとらえることができるようになります。 理論の罠ただ、理論を重視しすぎると理論の外で起きていることに気がつくことができなくなります。小宇宙である人体を前にすれば、どんな理論も不完全です。それを忘れて理論に没頭してしまうと目の前で起きている現象と現実が目に入ってきません。感覚としても認識できません。勉強すればするほど成果がでなくなってしまうという悲惨な結果を招くこともあります。 だからこそなのですが、感覚主導であるべきだと私は思います。感覚主導というのは、理論を深めようとするほど外せないルールです。理論の罠にはまらないように「感覚>理論」という比重を保つように心がけています。理論から外れた感覚を見逃さないからこそ、新たな気づきがあり理論も充実していきます。つまり、理論を育てるのは感覚です。 このように考えると、「感覚派」「理論派」と二分する発想がおかしく思えてきます。 セミナーと合宿私は鍼灸師向けの技術セミナーを整動協会を通じて行っているのですが、そこで主に扱っているのは理論です。セミナーの中では理論主導で話が展開されていきます。前述したように理論の罠が待っています。ある意味では、私がわざわざ罠を用意しているようなものです。そうならないように、セミナーは実技を中心として組み立てています。それで、罠はだいぶ浅くなるのですが完全ではありません。 そこで、感覚主導へと導く企画も行っています。先日、埼玉県で協会のメンバーと合宿を行いました。理論はまったく登場せず、ひたすら感じる練習です。一言で表せば触診のトレーニングなのですが、他と大きく違うのは、私たちが感じる感覚だけでなく受け手の感覚も同等に扱っていることです。ですから、練習では施術する方も施術を受ける側もどちらも主役です。 主催する私も勉強になりました。来年もやります。来年はさらにパワーアップした合宿を計画しています。  参加したメンバーがブログで感想を書いてくれました。 ・『「何となく」をなくす2日間——触診・刺鍼に集中する強化合宿』(布野聡一朗) ・『鍼灸師の合宿は何をするの?』(石井佑) ・『ラーメン屋の接客に学ぶ触診の極意』(楠洋介) ・『はじめての触診刺鍼合宿』(相原圭子) ・『触診で9割決まる!!』(吉岡貴人) ・『「触る」を見つめ直す二日間。副院長の視点で書いた触診合宿レポート』(小堀広大) ・『上手い鍼灸師ほど練習している』(栗原誠) |

||

| 恩師、兵頭明先生のこと | ||

| 公開: | ||

| 要旨: | 日本の現代中医学の父 先週、恩師の兵頭明先生とお会いしてきました。この機会をつくってくれたのは、鍼灸院ひなたの院長、山元大樹先生。一緒に整動鍼に取り組んでいる仲間の鍼灸師で、兵頭先生の下で学んだ時期があります。 兵頭先生は、鍼灸師にとって現代中医学の父... | |

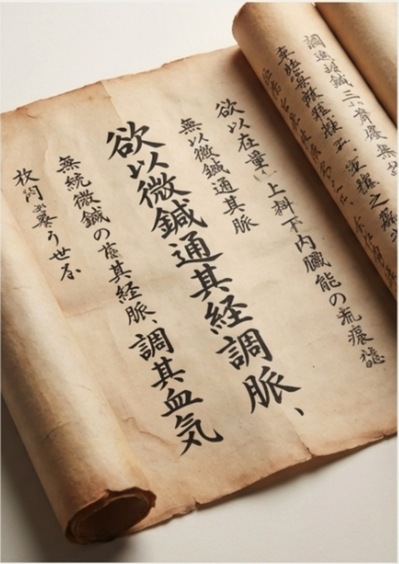

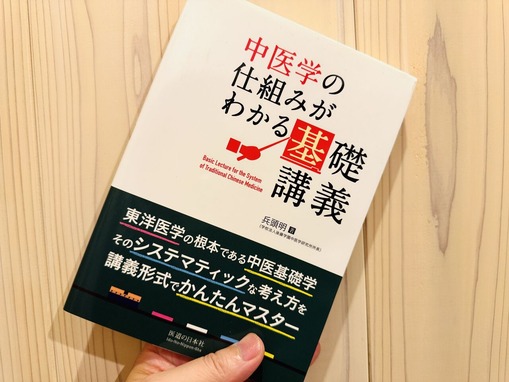

日本の現代中医学の父先週、恩師の兵頭明先生とお会いしてきました。この機会をつくってくれたのは、鍼灸院ひなたの院長、山元大樹先生。一緒に整動鍼に取り組んでいる仲間の鍼灸師で、兵頭先生の下で学んだ時期があります。  兵頭先生は、鍼灸師にとって現代中医学の父と言ってもよい存在です。物腰が柔らかすぎて、ついスゴい先生であることを忘れがちですが、鍼灸師にとってはキングダムの王騎将軍を目の前にいるくらいのインパクトです。もっとわかりやすく言えば、日本の鍼灸師の教科書の礎を築いた人です。わかりやすい先生の著作物は中国にも影響を与えています。 学生時代、こんなスゲー先生に教わることができたのは幸運でした。昔の話になってしまいますが、私が学校を選ぶとき学術の厚みをもっとも感じるところを選びました。情報が少ないなか、ウェブサイトがもっとも充実していたのが母校の衛生学園でした。新しい学校が増えて入学のハードルは低くなりましたが、私が挑んだ入試では倍率は10倍でした。ですから、兵頭先生の指導を受けられることは特別だったのです。気がついていない学生のために言っておくと本当にスゲー先生なんですよ。 改めて兵頭先生の功績を紹介すると、何よりもまず中国から大量の学術を輸入したことです。出版された専門書の数は鍼灸業界で群を抜いています。教科書にも「兵頭明」の名前を見つけることができます。まさに、学術においては父のような存在です。 1970年代、中国との国交が回復すると同時に伝統医学の分野でも交流が盛んになってきたのですが、そのときに第一線で活動されていたのが兵頭先生なのです。私が在籍していた頃(1998-2001年)は、現代中医学の教育システムが構築されてきて、その恩恵を真っ先に得ることができました。そこで問題解決能力をたっぷり養うことができました。 兵頭先生の分厚い人脈も目を見張るものがあります。中国との学術交流に積極的に取り組まれ、その拠点が衛生学園でした。日本を出ずに中国の高名な先生から指導をいただく機会を得ました。その頃の学びは財産です。 時が経ち、私は「ツボと動きの関係」を考える整動鍼を創案して普及に努める立場になりましたが、片足を中医学に乗せているので、重心を乱すことなく新しい理論を展開できました。兵頭先生から見たら、私のやっていることは伝統的なものからだいぶ外れてしまっています。それでもかわいがってもらえるのは年齢を忘れて嬉しいものです。 認知症の専門家として日本における中医学の普及、そして教育システムの構築と、これらの功績だけでもすばらしいのに、認知症の研究者としても第一線でご活躍されています。鍼灸ができること、鍼灸にしかできないことへの挑戦は、どこからエネルギーが湧いてくるのかと思うほどです。 近々、国内の認知症ケアの費用は(家庭内の統計に乗らない潜在的費用を含めると)年間20兆円に達すると言われています。医療費だけでもすでに2兆円を超えています。その負担は現役世代が背負うものであり、将来的には私たちが背負わせてしまう費用です。兵頭先生はこうした現状の解決策として、鍼灸の活用があると唱えています。 鍼灸の可能性を追求することは、私たち鍼灸師が活躍できるかどうかの域を超えて、社会全体の問題の解決策になりうるという視点は、ふだん目の前の業務に奔走していると忘れがちです。兵頭先生とお話しているうちに、自分の視野の狭さが恥ずかしくなりました。 無料で学べる中医学講座こちらには無料で中医学を学べるビデオ教材があります。学生も学び直したい鍼灸師の方々もぜひ。 中医学教育臨床支援センター (視聴者登録をする必要があります) こちらの書籍は入門書としておすすめです。図表がたくさんあって中医学の生理がわかりやすくまとまっています。こういうの、学生のときに欲しかったです。  X(旧ツイッター) インスタグラム(ほぼ趣味) ・はりきゅう養気院(群馬県/伊勢崎市) ・はりきゅうルーム カポス(東京/品川) ・整動協会(鍼灸師のための臨床研究会) |

||

| 整動鍼のプロモーション動画の撮影報告 | ||

| 公開: | ||

| 要旨: | 参議院選挙の投票日の20日(日)は、品川でプロモーション動画の撮影を行いました。そのため、期日前投票を済ませておきました。選挙の行方が気になりつつも、この日は撮影に全力投球でした。 投票日は仕事なので期日前投票してきました。 pic.twitter.com/zoXJhklXN8— ... | |

参議院選挙の投票日の20日(日)は、品川でプロモーション動画の撮影を行いました。そのため、期日前投票を済ませておきました。選挙の行方が気になりつつも、この日は撮影に全力投球でした。

プロモーションする整動鍼について簡単にまとめました。 整動鍼は、「動き」を指標にツボの効果を明確に捉える新しい鍼灸理論です。動きの変化を即時に確認できるため、再現性と即効性に優れています。日本古来の古武術整体「活法」の思想を応用し、筋肉や関節の不調だけでなく、自律神経や内臓の不調にも対応可能です。整動鍼におけるツボは“張力の起点”と考え、解剖学にとらわれない視点からアプローチします。臨床の手応えと、自信を持って施術できる実感を得やすいのが特徴です。 海外に日本の鍼灸を紹介したい患者さんから「次はいつスペインに行くんですか?」と聞かれることがあるのですが、予定が思った通りに立てられないというのが現状です。 事情を簡単に説明します。 2017年からスペインに定期的に行っていました。鍼灸を教える学校から呼ばれるかたちだったので受講者さんを私が集める必要はありませんでした。 ところが、コロナ・パンデミックをきっかけに途絶えてしまい、セミナーを開催するには自力で受講者さんを集める必要が出てきました。2023年には再開してたくさんの方が受講してくださったのですが、ふたたび新しい受講者さんを集めようとすると、地理的、言語的な壁が立ちはだかり簡単ではありません。

過去のセミナーの様子や感想をスペイン語で配信しても、「セミナーの詳細を教えてください」という質問が絶えません。それなりに出しているつもりでも、日本語で発信している情報と比べると少ないのです。 そこでプロモーション動画を作ろうと決意しました。10年以上も活動を続けているのに、ちゃんとしたプロモーション動画はなかったのです。その都度、想いをつづるような文章ばかりで日本語のものばかり。サクッと「整動鍼ってこんな感じか」と理解できるようなものが一つもないのです。 日本語で制作し、スペイン語と英語の字幕海外セミナーは私の思い出づくりが目的ではありません。利益を出してビジネスとして成立させることが目標です。想像していただければわかるように、航空運賃と宿泊代がコストとしてかかることを考えると、相応の売上が必要です。特に私が開催するセミナーは、実技を一人ひとり指導するタイプなので、補佐役の講師も連れていきたいので価格設定は慎重になります。 受講者集めに多額の費用がかかってしまえば、いくら料金を高くしても赤字になってしまいます。スペインの受講者を集めるための紹介動画をつくってほしい、とスペインに在住している共同開催者から頼まれたのですが、すぐに「はい」とは言えません。個人の動画配信が珍しくない時代において、動画制作に躊躇することが時代遅れなんだと思いますが、実際は腰が重いものです。動画制作をするたびにYouTuberへのリスペクトが高まります。 とにかく編集がやっかいなのです。私の慣れない作業では10分間の映像をつくるのに数時間かかってしまうことも。 せっかく手間とお金をかけてつくるのなら、スペイン版だけではもったいないので日本国内でも配信するものを作ることにしたのです。日本語で話している動画に、スペイン語と英語の字幕をつけるというパターンです。 魅力を語るだけでなく実技も入れる魅力を伝えるには、実際に使っている様子があった方がよいので、(鍼灸師が観たら)簡単に真似できそうなものを、いくつか用意しました。本当はすべてを投入したいのですが、整動鍼は厚みのあるカリキュラムなので興味ある人向けに厳選しました。患者さんが観ても、私がどんな考えで施術しているのか雰囲気がわかると思います。 撮影も編集もプロに依頼内容を考えることに専念し、編集のストレスから開放されたかったので撮影も合わせてプロにお願いすることになりました。

鍼灸師の免許を持つ花田さんとは過去に2回お会いしたことがあり、安心して任せられるという確信がありました。全日本鍼灸学会の名古屋大会のときは美容鍼の長谷川亮先生との対談動画の配信でお世話になりました。本格的な機材を手際よく扱っている姿を見ただけで「できる人」とすぐにわかりました。 撮影は雰囲気で決まる事前に2度の打ち合わせをし、7月20日(日)に撮影に挑みました。花田さん、助手のシブテンくん、モデル役のヒヨリさんとトモミさんを迎え、弊社からはカポスのスタッフの悠馬くんが助手として入りました。同じくカポスの石井くんが見学したいということで参加。賑やかな撮影現場となりました。 撮影は超順調。事前の打ち合わせが効いています。撮影の雰囲気も和やかで楽しくできました。スキルはもちろんなんですが、雰囲気って大事ですよね。そういうところへの気配りもさすがだなぁと思いました。私よりずっと若いのに本当にしっかりしています。  撮影機材もすごかった!これ全部でいくらなんだろう? 持ち込んだ機材を購入するお金があれば、かなりいい車が買えると思います。日頃、私たちもセミナーを会員にライブ配信するために撮影をしているのですが、桁が違います。ごめんなさい。何に謝っているのかわかりませんが。 完成したら無料配信完成した動画は無料で配信します。メディアが何になるのかまだ決まっていませんがYouTubeかもしれません。もう、すでに第二弾も作りたくなっています。以前に出したDVDがすでに絶版となっているので、その内容を焼き直してみたいと思っています。無料配信はできないかもしれませんがリーズナブルに提供できるように努めます。 気になったら1日でも早く試してほしいとはいえ、整動鍼が気になる方は1日でも早く始めてほしいのでセミナーに足を運んでください。品川(JR品川駅徒歩10分)で頻繁にやっています。はじめての方にやさしい1日セミナー「精粋 刺鍼即応編」は8月24日(日)です。名称の通り、鍼の即効性を堪能できる内容です。これはDVDにもプロモーション動画にも含まれていない内容です。学生も大歓迎です。従来の考え方とは異なるので、誰でも同じ条件で学べます。まだ間に合いますので興味があればぜひお越しください。 X(旧ツイッター) インスタグラム(ほぼ趣味) ・はりきゅう養気院(群馬県/伊勢崎市) ・はりきゅうルーム カポス(東京/品川) ・整動協会(鍼灸師のための臨床研究会) |

||

| 技術の普及か、希薄化か―その境界線に立っている | ||

| 公開: | ||

| 要旨: | 「日本では、『鍼』は鍼灸師の専門分野」という記事において、理学療法士が鍼を使うことに対する懸念を書きました。驚くほどこの記事に反応がありました。 その中に、理学療法士がドライニードル(鍼)を使うことで「鍼灸の認知と価値が社会に広がる」という意見もありま... | |

「日本では、『鍼』は鍼灸師の専門分野」という記事において、理学療法士が鍼を使うことに対する懸念を書きました。驚くほどこの記事に反応がありました。 その中に、理学療法士がドライニードル(鍼)を使うことで「鍼灸の認知と価値が社会に広がる」という意見もあります。なるほど、たしかに一理あると思います。「広がる」ことが悪いとは思いません。むしろ、鍼灸師としては嬉しいことです。受療者を増やすことが業界の共通の願いですから。 ただ、それがどういう形で広がるかによっては、大切なものを失ってしまう可能性があると思うのです。私が思う懸念を共有させてください。 技術には「育つための環境」が必要どんな技術にも、育つための環境があります。鍼灸師という国家資格があるのは、技術を独占するという権利を守る意味だけでありません。技術を保証し、育て、次世代に継承するためという目的があると思います。 職域というのは、守るための「壁」であると同時に、育てるための「土壌」でもあります。 「市場に任せればうまくいく」は本当か?──資格制度が守ってきたもの「あん摩マッサージ指圧師」という免許があります。私も持っています。 本来、この免許がないとマッサージを行うことはできませんでしたが、今では誰でも「整体師」や「リラクゼーション」の看板で実質的にマッサージを提供できる時代になりました。 その結果、どうなったでしょうか。 高度な知識と修練を積んだ専門職と、数日間の講習を受けただけの施術者が、同じ土俵で価格競争をするようになったのです。しかも有資格者のみに広告制限がかけられます。 上手ければ資格なんて関係ない、と言う人がいます。確かに有資格者顔負けのテクニックを持つ無資格者はいます。規制を緩和させることで育つ才能があることも事実です。昨今の状況が、すでに規制緩和が上手く機能している証と考えている人もいるでしょう。ただ悲惨な事故が起きていることも見過ごせません。施術において最優先されるべきは「効果」ではなく「安全性」です。 正しいかどうかは市場が決めるという考えが正しいとするなら、消費者を守るには規制が必要という考えも正しいです。どちらが正しいとしても、鍼灸の受療率を上げるためには「安全性」を土台にすべきだと思っています。そこから「安心」とイメージを社会に届けたいと考えています。 鍼灸の「認知拡大」が意味すること──一度緩めた規制は戻らないこうした視点から考えると、単純に「鍼灸が他職種にも使えるようになれば認知が広がる」「患者の利益になる」とは言いきれません。それが、たとえ解剖学的知識を有する理学療法士であっても、です。 鍼灸特有の細い鍼を扱うには、それに見合った技術が求められます。少ない痛みで施術するための配慮やテクニックも、鍼灸師が時間をかけて養ってきたものです。同等のものが、数日の研修で得られるとは到底思えません。 むしろ、「鍼は痛いもの」というイメージが先行してしまうことを、私は危惧しています。そうなると、市井の鍼灸師が長い時間をかけて培ってきた痛みに配慮した技術は何だったんだろう、ということになります。 そして何よりも、一度緩めてしまった規制は、元に戻すことができません。 制度の変更は、慎重の上に慎重を重ねるくらいでちょうどいいのだと思います。 育たなければ、残らない本当に残すべきなのは「認知」ではなく、「再現できる技術」です。 鍼灸が他の医療と肩を並べていくためには、社会的に信頼される必要があります。 そのためには「誰が、どのように、どう学び、どう磨いているのか」が明示していくことではないでしょうか。 たとえば、ドライニードリングが数日の講習で保険適応の対象になる、という話がありました。本当にそれで、技術としての鍼は残るのでしょうか。 鍼灸師の多くが何年もかけて学んでいるものが、数日の講習で「同じ」と見なされてしまう。 それは技術の普及ではなく、簡略化と希薄化ではないか、と私は感じてしまいます。 最後に:広げる前に、支える土台を私は、鍼灸がもっと多くの人にとって身近になってほしいと本気で思っています。 ただし、それは「誰でもできる」ものに下げることで得えも意味がありません。「誰に任せれば安心かが分かる」ということで実現すべきです。 鍼灸の認知と価値が社会に広がるためには、技術が育つ環境=制度的な支えが必要です。規制緩和の前に、制度設計と育成体制を整えることが、結果的にもっと多くの患者さんの利益になると信じています。 この話題はこれで終わりにします。 X(旧ツイッター) インスタグラム(ほぼ趣味) ・はりきゅう養気院(群馬県/伊勢崎市) ・はりきゅうルーム カポス(東京/品川) ・整動協会(鍼灸師のための臨床研究会) |

||

| 日本では、「鍼」は鍼灸師の専門分野 | ||

| 公開: | ||

| 要旨: | 興味深い意見と出会いました。それは理学療法士の先生が書いた「理学療法士が鍼を使うのが世界的な流れなので日本でもそのようにした方が患者さんの利益になるのでは?」という意見です。 この意見の冒頭に「日本の鍼灸師の先生方を批判した記事ではありません。」と断りが... | |

興味深い意見と出会いました。それは理学療法士の先生が書いた「理学療法士が鍼を使うのが世界的な流れなので日本でもそのようにした方が患者さんの利益になるのでは?」という意見です。 この意見の冒頭に「日本の鍼灸師の先生方を批判した記事ではありません。」と断りが入っていますし、実際に読んでも批判された感じはありません。ただ、鍼灸師の立場からすると、一方的な気もするのです。理学療法士が鍼を使うことに対して「世界の流れ」で論を展開できるほど、シンプルな話ではありません。 こういう記事を書けば、理学療法士に仕事を奪われないために焦っている、と思う方も少なくないでしょう。そう思っていただいてもかまわないのですが、鍼灸師ってこんな存在として見られているのか、と思ったらアンサーしたくなってきました。どっちがすごいのか、などという生産性のない議論に火をつけたいわけではありません。 前置きはこれくらいにして本題に入っていこうと思いますが、その前に理学療法士の𠮷川光司先生が書いた記事にはどんなことが書かれていたのか、ChatGPTが吐き出した要約をご覧ください。 要約 元記事:世界では、「鍼」も理学療法の専門分野 いかがでしょうか。それぞれの立場によって見え方が違うと思います。ここから私の意見を書いていこうと思います。一介の鍼灸師の所感と思って軽い気持ちで読んでいただければと思います。 独占業務資格の観点から鍼灸師(はり師、きゅう師)は業務独占資格です。患者さんの利益のために、鍼灸師は業務独占権限を放棄せよ、という話です。私がどうこう言う前に、「患者のためになるなら、いいっすよ」といったい何人の鍼灸師が賛同するでしょうか。仮に放棄してほしいのであれば、免許を取るための時間と費用をどうやって補填するのか議論が必要になります。 あん摩マッサージ指圧は、すでに「整体」という業務形態によって実質的に独占業務権限を放棄させられている状態。免許が必要ない整体が合法とされている法的根拠は「職業選択の自由」という話もあります。残るお灸に関しても、家庭用のお灸が普及していることから、灸師としての存在以外が希薄化していると言わざるを得ません。つまり、業務独占資格として、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の3つの免許の独占権限は、各方面から脅かされている状況にあります。ちなみに、私はその3つを持っています。 鍼灸師は理学療法士に医学知識で劣るのか𠮷川光司先生の記事には、ストレートな表現は避けていますが、理学療法士は鍼灸師と同等もしくはそれ以上の知識を有しているという内容のことが書かれています。これはカリキュラム上での話なので、個人個人を比べたらどうなのかわかりません。ですから、カリキュラムで比較するのが公平だと思います。私個人の意見になりますが、カリキュラムを比べると、理学療法士の方が医師との連携において有利だと思います。そもそもそういうふうに設計されたカリキュラムです。 逆に言えば、鍼灸師やあん摩マッサージは、開業権がある(理学療法士にはない)ことから、独立開業を前提としている免許です。誤解を恐れずにいえば、理学療法士は病院の中で働きやすい免許であり、鍼灸師は独立開業で能力を発揮しやすい免許です。鍼灸師の中にも、医療と連携していくためには理学療法士を見習わなければと、学校教育のカリキュラムの限界を唱える人がいます。確かに病院で働くことを前提とすれば、カリキュラムに改定を加える必要があるかもしれません。 鍼治療は必ずしも解剖学に依存しない海外で始まった理学療法士の鍼がどのようなものか。ほとんどは物理療法の一種として扱われているはずです。医師と情報を共有するには、どうしても刺鍼部位が患部とその周辺に限られるからです。こうした方法を否定するつもりはありませんが、鍼灸の歴史から見たら、道具の使い方の一部でしかありません。鍼灸の醍醐味は、患部から離れた部位からアプローチできることにあります。情報伝達系を利用する方法の習得は一朝一夕にはいかないものです。 中国を発祥とする鍼灸医学。日本独特の学術は16世紀半ば(室町末期~安土桃山)です。この頃に活躍した医家として有名なのは曲直瀬道三(1507~1594)です。著作として『針灸集要』があります。江戸時代に入るとさらに盛んになっていきます。この辺の話は長くなるのでここまでにしますが、歴史の中で数多くの医家が生涯をかけて試行錯誤したものが現代の鍼灸師に託されています。 もちろん、解剖学的知識が不要という意味ではありません。言いたいのは、現在のような解剖学的知識がなかった時代でも、鍼灸は輝きを放っていたという事実です。そのことに目を向けることなく、解剖学の知識さえあれば鍼はできる、と考えるのは尚早ではないかと思います。 鍼は3日で習得できるのか記事の中で特に気になったのが、3日程度の講習を受けることでドライニードリングを保険適応下で実施可能です。という記述です。海外の例ではありますが、これには驚きます。鍼灸師として「マジで!?」って思います。基本的な解剖学的な知識があるとはいえ、3日で習得できるという認識は「なめんなよ!」です。おっと失礼、感情的になってきました。 知識があるからといって、細い鍼を狙ったところに正確に当てられるわけではありません。自動車の構造と操作方法をよく知っているメカニックでも、レーシングドライバーと同じスピードでクルマを走らせることはできません。「クルマに詳しいからといって同じように走れると思うなよ」という感情に近いものが鍼灸師の中には芽生えてくるのです。 前提に違和感があるこの話、前提がおかしくはないかと思うのです。前述したように、日本では16世紀半ばから日本独自の鍼が展開されています。そして、あはき法(あん摩マッサージ指圧、はり師、きゅう師等に関する法律)が制定されたのが昭和22年(1947年)です。日本には何世紀にも渡って鍼灸を育ててきたという歴史があります。 これから鍼を導入しようという国とは事情が異なります。免許制度や教育機関がないのであれば、いずれかの専門職に権限を与えるという方向になるのは理解できます。しかし、もともと専門職がある日本において、理学療法士が鍼が使えないのは世界に遅れている、と主張する理由が見えてきません。遅れているのではなく、一步も二歩も進んでいると考えてもよいのではないでしょうか。 鍼灸をとりまく課題医師との連携を前提とした場合、課題はあります。前述したように、医師の監視下で施術するという前提ではないため、独自の専門用語が数多くあります。共通言語に寄り添った学習が必要であることは間違いありません。もし、もっと患者さんに鍼治療を受ける機会を提供したいのであれば、鍼のスペシャリストである鍼灸師が医療機関と連携しやすくなるように制度を改定すべきでしょう。理学療法士が鍼を持つより患者さんの利益になるでしょう。 精神医療としての鍼灸最後に付け加えておきたいことがあります。古来から鍼灸では肉体と精神を隔てなく扱おうとしてきました。鍼灸の古典的な理論も内臓と体表の関係を説いたものです(経絡学説)。昨今では、こうした鍼灸の特性から精神医療に活用しようという動きが盛んです。こうした事例からも、鍼灸は理学療法と分けておいた方が、それぞれの道を追求しやすいと考えることができます。日本の鍼灸はホスピタリティが高いと評価されることが多く、精神安定の場として利用されていることも知っておいてほしいことです。 ちょうど若手がクラファンやっています。頼まれていないけど勝手にリンク貼りました。  こちらもよろしくお願いします。 X(旧ツイッター) インスタグラム(ほぼ趣味) ・はりきゅう養気院(群馬県/伊勢崎市) ・はりきゅうルーム カポス(東京/品川) ・整動協会(鍼灸師のための臨床研究会) |

||